Chronik

Liebe Leserinnen und Leser,

vor sich haben Sie die Entwicklungsgeschichte von Haby.

Sie ist in mühsamer Arbeit mit großer Sorgfalt von dem ehemaligen Gemeindevertreter Herrn Ernst Lüthge geschrieben worden. Er hat die Chronik Stein auf Stein zu einem Geschichtsmosaik von Haby zusammengefügt. Ich spreche ihm dafür unser aller Hochachtung und Dank aus.

In unserer schnelllebigen Zeit ist es doppelt notwendig, die Erinnerung an die Vergangenheit wachzuhalten und unserer Jugend weiterzugeben.

Zum einem ist der Wert geschichtlicher Tradition und der Beschäftigung mit der Heimatgeschichte unabdingbar.

Zum anderen vermögen die Besinnung auf die Vergangenheit und die Erkenntnis ihrer Leistungen und Fehler immer wieder neue Kraft spenden zur Meisterung der Gegenwart.

Die Geschichte wird nicht stillstehen, somit ist auch diese Chronik nicht zu Ende.

Wir wollen hoffen, dass zukünftige Kapitel ebenso von zufriedenen Menschen und einer Entwicklung unserer Gemeinde in Frieden und Freiheit berichten können.

gez. Hans Ströh / 1983

Dieses Geleitwort stammt von unserem ehemaligen Bürgermeister Hans Ströh, anlässlich der 700 Jahrfeier der Gemeinde Haby vom 24. bis 26. Jini 1983.

Ich habe diese Inhalte nun gesichtet und in digitaler Form aufbereitet. Es freut mich daher sehr, dass jetzt alle Interessierten die Möglichkeit haben in die Vergangenheit einzutauchen.

Der Inhalt stimmt mit dem Original aus dem Jahre 1983 überein. Ich habe nur kleine Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen, an der Geschichte aber nichts verändert.

Wer Korrekturen, Ergänzungen oder Anmerkungen dazu hat, ist herzlich eingeladen, mir diese mitzuteilen.

Es würde mich sehr freuen, wenn wir die Chronik noch mit weiteren Inhalten füllen können und für zukünftige Generationen fortschreiben.

Herzlichst, Ihr und Euer Bürgermeister der Gemeinde Haby

Arne Hein / 2024

Vorwort

Die frühe Vergangenheit unseres Dorfes liegt ziemlich im Dunkel der Geschichte, umso mehr wird der Leser dieser Chronik sich fragen, warum wir gerade im Jahre 1983 die 700 - Jahrfeier begehen.

Das Landesarchiv in Schleswig hat im Kieler Stadtbuch der Jahre 1264 - 1289 erforscht, daß dort das Dorf Haby erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Eintragung fand im Jahre 1283 in lateinischer Sprache statt. Die Schreibweise von Haby war damals H a g e b e.

Deutsche Übersetzung der Urkunde:

Nicolaus, genannt der Friese, aus Hagebe, hat sein Haus und Grundstück in der Haßstraße, dessen Besitzer vorher Frau Hanna von Russee gewesen war, Herrn Nanno von Krummendiek verkauft.

Soweit die Begründung. Angeregt durch historische Feiern in anderen Dörfern unseres Kreises (u.a. Sehestedt 1982, Hütten 1983) bestand auch in unserem Dorf der Wunsch, eine solche Feier zu veranstalten, ein Zeichen dafür, daß sich die Menschen heute mehr und mehr auf die Wurzeln der Vergangenheit besinnen und sich für die Geschichte interessieren. In den vergangenen Jahrzehnten war der Blick allzu sehr in die Zukunft gerichtet und auf den Fortschritt fixiert.

Aus der Geschichte des Dorfes

Aus der Urgeschichte unserer engeren Heimat wissen wir durch zahlreiche Funde, daß hier Menschen gelebt haben. In Grabkammern , Hünengräbern (Lehmsiek, Profit) aufgefundene Werkzeuge aus Feuerstein, Bronze oder Eisen als Grabbeigaben bezeugen, daß unsere Vorfahren Hirten und Jäger waren. Durch den Aufbruch der Angeln und Sachsen im 5. und 6. Jahrhundert nach England wurde auch unsere Gegend entvölkert. Von Norden zogen Jüten und von Süden rückten die Holsten in die entleerten Siedlungsräume nach.

Die vielen -by- Dörfer lassen darauf schließen, daß es bis zum südlichen Rand der Schlei meist Jüten waren. Da in alten Urkunden der Name H a b u i als Besitzer vorkommt, nimmt man an, daß das Dorf nach diesem Besitzer (vielleicht Gründer des Dorfes) benannt wurde. In der Bauernchronik (1542 - 1780) taucht der Name H a b u y zweimal auf.

Die Schreibweise des Dorfnamens hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder geändert: Habuy – Habye – Haabuy – Habue – Haby.

Ein wichtiges Datum in der Dorfgeschichte ist die sogen. Verkopplung in den Jahren 1778/79.

Alle Grundstücksverhältnisse wurden neu vermessen und im sogen. Erdbuch (heute Grundbuch) eingetragen.

Die Maße waren damals Tonnen, Schipp und Quadratruten (1 T = 56 Ar, 1Schipp = 7a, 1 Rute = 21 m2).

Die Besitze waren aufgeteilt in Hufen (Voll-Halb-Drittel-Hufen) und Eigen- oder Hausinsten (1 Hufe = ca. 25 Hektar).

Damals waren eingetragen in das Erdbuch:

- Jürgen Benn

- Christopher Thomsen

- Johannes Reimer

- Hinrich Kuhr

- Frenz Möller

- Hinrich Sieh

- Claus Gosch

- Frenz Seemann

- Frenz Stüdt

- Kay Christopher Violen

- Peter Reimer

- Leonhard Wieck

Insgesamt waren in Haby damals 666 T, 3 Schipp Grundbesitz vorhanden.

Das Land wurde in 4 Klassen aufgeteilt:

- Quantität = altes Land,

- Bonität = gutes, ertragsfähiges Land,

- Rekognitionsland = brachliegend, urbar zu machendes Land,

- Moor.

Damals entstanden auch die zahlreichen Knicks als Schutz und als Grundstücksgrenzen.

Vor der Verkopplung gab es die Gemeinbewirtschaftung (Allmende). Jedes Jahr wurden die Feldkoppeln neu verteilt.

In dem Erdbuch stehen auch die Steuern und Abgaben vermerkt, die an die Hüttener Amtsstube in Schleswig entrichtet werden mussten.

Jürgen Benn zahlte z.B. 51 Reichtaler Steuern im Jahr, außerdem Heu, Stroh und Korn (1 Reichstaler ca. 5,-- DM).

Weitere Abgaben waren zu entrichten an die Kirche, den Pastor und den Küster in Sehestedt. jede Grundstücksänderung wurde in Schleswig genehmigt; auch Testamente wurden feierlich von dem Hardesvogt (Verwaltungschef der Hüttener Bergharde) besiegelt, zur Zeit der dänischen Besetzung von 1851 - 64 sogar mit dem königlichen Siegel. Da heißt es zu Beginn der Urkunde: "Wir, Friedrich der VII, von Gottes Gnaden König von Dänemark, der Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig-Holstein, Stormarn, der Dithmarschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg tun kund hiermit, daß bei uns alleruntertänigst angesucht worden. Wir geruhten… unsere königliche Bestätigung zu erteilen. "In Kriegszeiten (PoIackenkrieg-1658 - 60; Nordischer Krieg 1700 - 21; Napoleonischer Krieg 1823) hatten die Einwohner durch Zerstörung und besonders durch Abgaben viel zu leiden. Die Habyer Höhen wurden durch Vorposten 1864 und 1813 zum Kriegsschauplatz.

Gründung der Spar- und Darlehnskasse.

Sie war Stütze der Einwohner in der Inflationszeit bis 1923 und Hilfe in der anschließenden Rentenmarkzeit. Nach 5 Jahren hatte sie bereits einen Umsatz von 400.000,-- RM. Sie besitzt eine eigene Schrotmühle mit einer modernen Saatveredelungsanlage Es war eine echte Gemeinschaftsleistung. Unvergesslich ist ihr langjähriger Rendant Hermann Suhr, der am 20.3.1973 verstarb. Vor ihm war der Lehrer Karl Bruhn nebenamtlicher Kassenleiter.

Ein Jugendverein wurde von Lehrer Karl Bruhn gegründet mit dem Ziel, Wandern, Singen und Spielen zu fördern. Viele Ältere werden sich noch gern an die großen Fahrten in die Schweiz, in den Thüringer Wald, in den Harz und an den Rhein erinnern Mit dem Fortgang von K. Bruhn versiegte auch die Aktivität des Vereins.

Die "Machtergreifung“ ging auch an unserem Dorf nicht vorüber. Es bildete sich eine Ortsgruppe der NSDAP. Im März erschien morgens um 07:00 Uhr eine Abordnung unter Leitung des Gastwirts Jürgensen vor der Schule und brachte an den beiden Giebeln des Schulhauses eine Hakenkreuz und eine schwarz-weiß-rote Flagge an, die für 3 Tage hängen blieb. Die alte schwarz-rot-goldene Fahne wurde mit Benzin übergossen und verbrannt.

2. Weltkrieg. 22 Männer des Dorfes gaben ihr Leben, davon gelten 11 als vermisst.

Während des letzten Kriegsjahres und 1945 füllt sich das Dorf mit Flüchtlingen aus den Ostgebieten

Es gibt viele Probleme mit der Unterbringung und Versorgung. Fast jedes Haus muß Familien unterbringen.

Einwohnerzahl 1946 = 486 (davon 256 Flüchtlinge) 1950 = 379 (davon 147 Flüchtlinge).

Durch die gleichmäßige Verteilung der Heimatvertriebenen durch Gesetz im ganzen Bundesgebiet zogen viele in die südwestlichen Gebiete. Allmählich normalisierte sich die Bevölkerungszahl wieder.

am 01.04. beginnt der Straßenausbau der Landstraße Eckernförde - Sehestedt durch das Dorf, teilweise mit einer neuen Trasse und Begradigung der Kurven. Die Weißdornhecke vor der Schule verschwindet. Es wird ein hoher Maschendrahtzaun errichtet, damit die Bälle nicht auf die Straße rollen. Vor dem Krug entsteht ein Restgrundstück, das 1969 zu einer ansehnlichen Rasenanlage mit Beeten und Büschen ausgebaut wird und zu einem Blickfang für vorbeifahrende Fremde wird.

Es geht das Gerücht um von einem durch einen Hamburger Architekten geplantes Großbauprojekt am Dorfrand an der Straße nach Groß Wittensee.

Es soll eine Konservenindustrie, ein Supermarkt, eine Wohnsiedlung und ein Schulzentrum für 2.000 Einwohner entstehen. Im Herbst ist die „Schaumblase dieses 20. Mill. DM Projektes geplatzt.

Die Landesplanungsbehörde lehnt ab und der Architekt zieht sich zurück. Es gab damals zahlreiche erhitzte Gemüter im Dorf und außerhalb, Befürworter und Gegner dieses Projektes.

Im gleichen Jahr wird der Sirenenbau abgeschlossen. Im Oktober heulten erstmals die Sirenen auf der Schule, bei Ströh und in Lehmsiek (Krug). Das Feuerhorn hat ausgedient. Jeden Sonnabend um 12 Uhr ist Probelauf.

Haby nimmt erstmals am Kreiswettbewerb "Schönes Dorf" teil und erringt ein Ehrenschild, das heute noch auf dem Dorfplatz vor dem Krug steht und worauf alle Habyer mit Recht stolz sind. In einer großartigen Gemeinschaftsleistung aller Einwohner wurde zur Besichtigung das Dorf gesäubert und hergerichtet. Der Erfolg blieb nicht aus.

Die Spadaka Haby wird von der Spadaka Holtsee übernommenen. 49 Jahre war sie selbständig.

Die Ämterreform tritt in Kraft. Neuer Amtssitz ist Groß Wittensee. Lange wird darum diskutiert. Im Gespräch um den Sitz des Amtes waren auch Holtsee und Borgstedt. Bisher war der Sitz in Neu-Holtsee für die Dörfer Sehestedt, Haby und Holtsee.

Der älteste Einwohner der Gemeinde, Friedrich Neve, Quellental wird 100 Jahre alt. 19 Tage später stirbt er.

Um die Jahreswende und im Februar erleben wir die schwersten Schneestürme seit Jahrzehnten. Der Verkehr kommt tagelang zum Erliegen. Riesige Schneewehen blockieren die Straßen. 1979 Im Februar kommt der Ministerpräsident Stoltenberg zu einem Informationsbesuch nach Haby. Die Bürger nehmen regen Anteil. Der Ministerpräsident besichtigt den Landmaschinenbetrieb von Fr. Möller. Anschließend spricht er im Krug zur Dorfbevölkerung.

Der langjährige Schulleiter E. Lüthge tritt am 01.08.1979 in den Ruhestand.

Aus der Statistik von Haby

Gemeindevorsteher / Bürgermeister

Beschluss

Detlev Naeve

Timm Heinrich Benn

Hinrich Reimer

Claus Sieh

Detlev Naeve

H. Peters

Heinrich Schmidt

W. Gribbohm

Heinrich Ströh

W. Thomsen

Heinrich Ströh

Hermann Upmann

Hans Ströh

Hans Peters

Karl-Heinz Rüter

Klaus Relling

Peter-Jürgen Nimis

Karl-Heinz Rüter

Gesche Clasen

Arne Hein

Bäuerliche Betriebe

Es gibt 21 Besitzstellen. 3 Besitzer haben Reetschnittrecht am Wittensee und Fischereirecht (Anlieger am Wittensee).

Nach dem 2. Weltkrieg nahm die Bearbeitung der Ländereien mit Traktoren einen großen Aufschwung. Immer neue Maschinen kamen auf den Markt, wobei auch die ersten Mähdrescher im Dorf auftauchten. Manche Landwirte taten sich der Kosten wegen zusammen. Es begann die Blütezeit für den Landmaschinenhandel (Fr. Möller). Die Pferde im Dorf wurden immer weniger. Bürgermeister Upmann war für die Neuerungen nicht zu haben und war einer der Letzten, der noch mit Pferden arbeitete. Auch der Lohndrescher aus Groß Wittensee kam noch lange Jahre, auch zum Holzhacken und sägen.

Auch mit den alljährlichen Ringreiterfesten ging es Ende der 50er Jahre zu Ende.

Erster Treckerbesitzer war Detlev Naeve (Bulldog – 1928).

Handwerk und Gewerbe

Schmiede Viohl

Ältestes Handwerk in Dorf sind Schmied und Rademacher. Schon 1856 wird in den Urkunden der Schmied Hans Claus Viohl erwähnt. Ihm folgte Eggert Viohl, dann Peter Egert Viohl. Früher lag die Schmiede im Dorf. 1865 erfolgte die Aussiedlung an die heutige Stelle. Bis 1906 war die Schmiede hier noch im Betrieb. Heute Besitzer Erna Neve, geb. Viohl. Vater: Adolf Viohl.

Voigt

Die Schmiede Voigt ist erst 1875 in Betrieb genommen. Vorher wohnte dort der Schäfer Hinrich Karl Prahl.

Erster Besitzer war Hermann Voigt. Er kam aus Groß Wittensee und erwarb als Meistbietender für 15.200,-- Mark den Besitz von Prahl. Auch Land war dabei. Seit 1925 ist Heinrich Voigt Besitzer der Schmiede. Anfang der 50er Jahre muß er seinen Betrieb aufgeben, weil es an Arbeit fehlt. Eine seiner letzten Tätigkeiten war das Hufbeschlagen. Inzwischen ist als Konkurrenz der Landmaschinenbetrieb Friedrich Möller entstanden.

Landmaschinenhandel und Reparatur

1943 erwarb Friedrich Möller, aus Osdorf kommend, das Gelände der ehemaligen Meierei. Wegen des Krieges begann der eigentliche Betrieb erst 1946. Es waren auch noch Aus- und Umbauten nötig. Inzwischen hat sich durch Erweiterung des Grundstücks und Neubauten die Firma zu einem stattlichen und leistungsfähigen Betrieb entwickelt. 1982 verstarb der Begründer. Nachfolger ist Hermann Möller.

Stellmacher (Rademacher)

1936 richtet Peter Sohrt, Sohn des Schneiders und Landwirts Jürgen Sohrt, eine Stellmacherwerkstatt ein. Er ist ausgebildet als Wagenbauer und Rademacher und er beschäftigte sich auch mit anderen Holzarbeiten, sogar Möbelstücke fertigte er an. Mit Rad und brauner Schürze ist er aus dem Dorfbild nicht wegzudenken. Seit Ende 1982 hat er wegen Krankheit die Werkstatttätigkeit eingestellt.

Bautischlerei

Hermann Andresen erwarb 1936 den heutigen Besitz. Er arbeitete vorher bei Tischler Ohm in Holtsee.

Andresen hat noch bis ins hohe alter hinein gearbeitet. Sein Neffe Adolf Traulsen ist heute Inhaber einer gut gehenden Bautischlerei.

Möbelhalle

Die Möbelverkaufshalle entstand 1968. Einweihung im Dezember.

- Inhaber: Claus Höhling, Eckernförde

- Eigentümer: Fa. H. Schwennsen, Geschäftsführer Heinz Schmidt.

Dachdeckerei Sell

Inhaber: Walter Sell. Vorgänger Karl Sell & Andreas Sell

Spezialgebiet: Reetdeckerei. Bau von Schutzhütten im Naturpark, Neubedeckung im Freilichtmuseum in Molfsee, Wochenendhäuser. Langjähriger Mitarbeiter: Detlef Diedrichsen, Hans Peetz.

Gärtnerei Haß, heute Colmorgen

Früher: Gärtnerei Haß, die bis Ende der 50er Jahre bestand

Colmorgen hat das Grundstück 1878 erworben. Seit 1880 Gartenbaubetrieb.

1980 wurde feierlich das 100- jähriges Bestehen Dorfkrug begangen.

Inhaber: Johannes Colmorgen, Hugo Colmorgen 1982, Hartwig Colmorgen, heute Sven Colmorgen.

Meierei

1866 erbaut, bis 1942 in Betrieb gewesen. Milch wurde dann in die neue Meierei nach Holtsee geliefert.

Letzter Meierist: Dresel

Einzelhandel

Thoms, Heinrich sen. Seit 1940

Thoms, Heinrich jun. Vorgänger Seirth, Heinrich, seit 1931 (vorher Landwirt in Ropahl)

Davor Peetz, Elsabe, zunächst als Stubeladen.

Davor Grundstück Seemann

In Lehmsiek Schlüter, Ingo seit 1929

Haby-Krog

Besitzfolge: Jeß, Julius Wald, Karl Jürgensen, seit 1933 Johannes Marten, Willi Marten, Herta und Volker Marten. Seit 1996 ist der Gasthof Eigentum der Gemeinde Haby. Pächter war in der Zeit von 1996 bis 2007 Jan Baß. Seit 2007 Nele und René Aust.

Mit Beginn der Sommerferien 1975 hörte das Bestehen der Habyer Schule auf.

Sie war zuletzt nur noch Grundschule (1 - 4 Schuljahr). Im Februar 1972 war schon die Oberstufe (5. - 9. Schuljahr) in das Schulzentrum Eckernförde umgeschult worden. Die Schüler wurden von nun an mit dem Linienbus und später mit dem Schulbus nach Eckernförde und Holtsee befördert. Ohne eine Feierstunde fand damit das Schulleben im Dorfe sang- und klanglos ein Ende.

Der letzte Schulleiter Lüthge hat dann noch 4 Jahre lang an der Grundschule Holtsee unterrichtet, bis er 1979 pensioniert wurde.

Mit dem Verkauf des Schulgebäudes verließ er am 1. Oktober 1980 Haby, wo er 26 Jahre lang gewirkt hatte. Er nahm seinen Wohnsitz in Fleckeby.

Der Ursprung unserer Schule ist in Dunkel gehüllt. Es ist überliefert, daß einer der ersten Lehrer der Schneider und Inste Markus Haß gewesen sein soll. In den Anfängen des Schullebens war es so, daß es keine ausgebildeten Lehrer gab, sondern Einwohner des Dorfes im Nebenberuf mit diesem Amte betraut wurden. So wird 1725 auch ein Schneider und Inste Timm Benn erwähnt, der gleichzeitig unterrichtete.

Die Einkünfte der Schulmeister waren damalig so gering, daß sie davon allein nicht leben konnten.

Er wurde gewöhnlich mit Naturalien (Korn, Torf , Heu, Stroh) entlohnt. Um ihren Lebensunterhalt zu verbessern, hielten sich die Lehrer 2 - 3 Kühe. Sie hatten aber Schwierigkeiten mit der Gräsung für die Tiere. Um 1800 wurde ihm daher der Westerfelder Rundweg zugewiesen, wo die Kühe am Rande der Knicks weiden konnten. Beim Zugang des Weges wurde eine Schranke errichtet, damit die Kühe nicht ausbrechen konnten.

Der Lehrer Biehl der bis 1825 im Amt war, beschwerte sich, daß das Gras nicht ausreiche, daß es durch den landwirtschaftlichen Verkehr verstaubt sei und seine Kühe hungern müßten. Er bittet deshalb um Zuweisung einer Wiese. Im Landesarchiv liegt ein mehrjähriger Schriftwechsel wegen dieser Angelegenheit. Erfolgloses Bemühen. Sein Nachfolger Ketelsen (1825 - 1867) versucht es erneut mit Fürsprache des Schulinspektors (Pastor in Sehestedt). Auch er bleibt ohne Erfolg. Erst später wird eine Schulwiese ausgelegt.

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gibt es keine eigenen Schulgebäude Der Unterricht wurde in der Wohnstube des Lehrers abgehalten.

Erst nach 1800 wurde von der Gemeinde ein Gebäude angekauft. So ist das heutige Anwesen von Claus Sieh (Düsternbrook) das erste Schulgebäude gewesen.

Bis 1908 hat es gedient und ist damals meistbietend versteigert worden.

Im Jahre 1885 gründete der Lehrer Stockfisch einen Männergesangverein und einen gemischten Chor. Beide waren aber nicht von langer Dauer. Das anfängliche große Interesse ließ bald nach.

1892 wird eine Bibliothek von der Gemeinde eingerichtet, die von Erwachsenen und Kindern gut angenommen wird. 1899 wird sie vom Kreis übernommen und betreut.

1907 wird eine ländliche Fortbildungsschule für Jugendliche bis 18 Jahren 2 x wöchentlich 2 Stunden eingerichtet. Schülerzahl: 6.

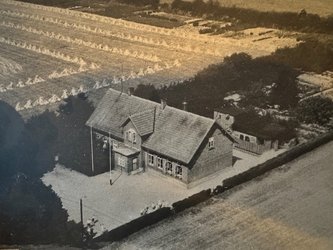

Am 28. Oktober 1908 wurde das neue Schulhaus feierlich eingeweiht. Damaliger Lehrer war Adolf Harfst (1904 - 1909). Die Schülerzahl betrug 41.

Die Unterrichtszeit war lange Jahre vor- und nachmittags, von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr. Über den Schulbesuch wird häufig geklagt. Es ist in den Schulbesuchslisten öfter von sog. Schulverächtern die Rede, Eltern, die nicht viel vom Schulbesuch ihrer Kinder hielten. Auch Geldstrafen halfen da nicht. Sie brauchten die Kinder lieber für die Feldarbeit. Man unterschied früher zwischen Sommer- und Winterschule. Die älteren Schüler waren im Sommer vom Unterricht befreit. Ursprünglich wurde nur in Religion und Lesen unterrichtet. Wer auch im Rechnen und Schreiben unterwiesen werden wollte, für den mußte ein höheres Schulgeld gezahlt werden. Die Gutsherren waren damals für ihre Landarbeiterkinder nicht daran interessiert. Sie sollten nicht zu viel lernen.

Während des 1. Weltkrieges war die Schule erheblich an Sammlungen beteiligt. Es wurden Metalle (Kupfer, Messing, Nickel), Kastanien, Eicheln, Bucheckern und Mehlbeeren und sogar Laub gesammelt. Durch eine Nagelaktion für bedürftige Kinder aus dem Ruhrgebiet kamen 91,88 RM zusammen. Der damalige Lehrer Karl Bruhn (seit 1909) wurde 1917 eingezogen, geriet in englische Gefangenschaft und kehrte erst im Oktober 1919 zurück. Er blieb bis 1932 und hat sich sehr für das kulturelle Leben im Dorf eingesetzt. Sein Nachfolger wurde Lehrer Grußendorf (1932 – 1953).

Während des 2. Weltkrieges verlief der Schulbetrieb anfangs normal. Ab Herbst 1943 hatte der Schulleiter die Vertretung in Groß Wittensee mit zu übernehmen. Daher gab es nur an 3 Tagen Unterricht.

Im Januar 1944 wurde der Schulleiter eingezogen und diente bei der Gefangenenüberwachung. Bei Kriegsende geriet er in britische Gefangenschaft und kehrte erst 1946 zurück. Die Vertretung übernahm bis kurz vor Kriegsende Frl. Donath. In den letzten Monaten des Krieges wurden noch Schanzarbeiter in der Schulstube untergebracht, daher kein Unterricht.

Mit dem großen Flüchtlingsstrom aus dem Osten kamen auch viele Familien nach Haby und damit auch viele Kinder. Auch die Schulstube wurde anfangs mit Flüchtlingen belegt. Der damalige Bürgermeister Wolf Thomsen ließ die Klasse nicht räumen. So begann im April 1945 die Lehrerin Olga Unterseher, die auch mit einem Treck aus dem Osten gekommen war, mit einem provisorischen Unterricht im Kükenstall von Detlev Naeve. 60 Kinder wurden in 2 Schichten unterrichtet.

Nach der Kapitulation hörte jeder Unterricht auf. Erst im Februar 1946 begann man wieder mit Frl. Meerheim, aber nur bis Mitte März. Von da an hielt wieder Frl. Unterseher Schule. Sie hatte eine Schülerzahl von 130 zu betreuen.

Erst 1947 wurde der Lehrer Grußendorf wieder eingestellt. Damit wurde die Schule zweiklassig mit Vor- und Nachmittagsunterricht .

1948 war die Schülerzahl auf 110 gesunken.

1951 waren es noch 78, weil viele Flüchtlingsfamilien umgesiedelt wurden.

1952 waren es nur noch 51 Kinder. Im Dezember 1953 stirbt Lehrer Grußendorf

Ab 01.04.1954 übernimmt der Lehrer Ernst Lüthge die Schulleiterstelle (vorher in Hütten). Frl. Unterseher wirkt als 2. Lehrkraft.

Ab Ostern 1957 wird die Schule mit 38 Kindern wieder einklassig. Frl. Unterseher wird nach Barkelsby versetzt. Damit hört auch der lästige Vor- und Nachmittagsunterricht auf.

1959/61 Während einer längeren Erkrankung des Schulleiters (TBC) vertreten ihn die Lehrer Blas 1 (Holtsee) Hoffmann (Sehestedt). Holst und Jürgensen (Gettorf).

Am 01.04.1961 übernimmt der Schulleiter Lüthge wieder die Unterrichtstätigkeit bis zur Auflösung der Schule im Jahre 1975. 16 Jahre hat er in der Gemeindevertretung politisch mitgewirkt.

1966 erhält die Dienstwohnung nach langen Verhandlungen endlich ein Badezimmer.

1967 erfolgt ab dem Schulflur der Toilettenanbau. Bis dahin gab es im Stallgebäude nur sogen. "Plumpsklo‘s". Das Wirtschaftswunder war an der Habyer Schule vorbeigegangen .

1972 Die Oberstufe (5.- 9. Schuljahr) wird nach Eckernförde (Schulzentrum) umgeschult. Die Schüler benutzen täglich den Linienbus.

1975 Die Grundschüler (1.- 4. Schuljahr) werden nach den Sommerferien nach Holtsee umgeschult. Damit hört die Habyer Schule auf zu bestehen.

Bis 1979 (1.8.) unterrichtet der bisherige Schulleiter noch an der Grundschule Holtsee weiter. Dann geht er mit 65 Jahren in Pension.

Die Schule hat an vielen Dorfveranstaltungen mitgewirkt (Weihnachtsfeiern, Kinderfeste, Feiern am Ehrenmal, Adventsfeiern der Senioren, Ständchen bei hohen Jubiläen und beim Wettbewerb "Schönes Dorf. So war sie lange Zeit Mittelpunkt des kulturellen Geschehens im Dorf, und viele Generationen haben ihr Rüstzeug fürs Leben dort erhalten. Danke dafür.

Das frühere Ehrenmal

Im Jahre 1921 befasste sich eine Kommission aus der Gemeindevertretung mit der Errichtung eines Ehrenmals für die Gefallenen des 1. Weltkrieges.

Es wurde ein Aufruf an die Bevölkerung gerichtet zwecks einer Sammlung zugunsten eines Ehrenmales. Ergebnis: 2.283,-- RM. Man machte sich Gedanken um den Standort.

Im Gespräch waren Plätze gegenüber der Schule beim Transformatorenhaus und an der Eiche beim Krug.

Dann erwarb die Gemeinde ein Grundstück von Jürgen Sohrt an der Straßenabzweigung nach Groß Wittensee. Es sollte dort ein Findling mit den eingravierten Namen der Gefallenen aufgestellt werden.

Eine Gruppe mit dem damaligen Bürgermeister Claus Sieh wollte das Denkmal vor der Meierei errichten, eine andere setzte sich für den Platz am Krug ein. Man konnte sich nicht einigen, die Kommission trat zurück. Das gestiftete Geld aus der Sammlung entwertete durch die Inflation 1923.

Erst im Jahre 1930 kam es zur Verwirklichung der Aufstellung des Denkmals an der Wegegabelung. Es war kein Findling, sondern ein aus Betonblöcken aufgesetztes Monument mit einem Adler als Abschluß. Es war für unsere späteren Maßstäbe kein schönes, ansprechendes Denkmal.

Das jetzige Ehrenmal (1962)

Schon lange bestand nach dem 2. Weltkrieg der Wunsch, den Gefallenen und Vermissten des Dorfes eine würdige Gedenkstätte zu errichten. Teils fehlte es an der nötigen Tatkraft, teils hoffte man noch auf eine Rückkehr von Vermissten. Durch den Straßenbau 1959 und 1961 ergab sich durch die neue Straßenführung ein freiwerdendes Stück Land, das der Gemeinde zugesprochen wurde. Dieses Land wurde dann zur Verwirklichung einer Denkmalsanlage genutzt. Im Frühjahr 1962 wurde Verbindung mit der Firma Kolbe, Itzehoe, aufgenommen. Der Entwurf wurde von der Gemeindevertretung genehmigt und der Auftrag zur Herstellung erteilt.

Zum Volkstrauertag im November sollte das Denkmal aufgestellt sein und eingeweiht werden. Vorher waren noch einige Erdbewegungen nötig.

Das große Steinkreuz aus schwedischem Granit sollte auf einer kleinen Anhöhe stehen. Das alte Denkmal wurde gesprengt und die Betonteile mit in den Hügel eingearbeitet.

An zwei Einsatztagen war durch Feuerwehr und andere Helfer die Herrichtung und Planierung des Platzes bewerkstelligt (Kosten des Denkmals : 6.000,-- DM).

Am 18. November 1962 wurde die Anlage feierlich durch Pastor Kahl, Sehestedt, unter großer Beteiligung der Dorfbewohner eingeweiht.

Die gärtnerische Gestaltung hatte Hugo Colmorgen übernommen.

Das Ehrenmal für die Gefallenen in Haby

Am nordwestlichen Ausgang des Dorfes bei der Abzweigung nach Groß-Wittensee liegt die Gedenkstätte für die Gefallenen des Dorfes Haby.

Wegen ihrer besonderen Anlage abweichend von der üblichen Form in unserem Kreise, verweilen hier auch oft Fremde, ja sogar mancher Sonntagsausflügler hält mit seinem Auto kurz an, um dieses gediegene Ehrenmal genauer zu betrachten und vereinzelt auch fotografisch festzuhalten.

Mit seinem wuchtigen Steinkreuz aus schwedischem Granit und dem links davon liegenden Quaderblock, der die Namen der Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege trägt, hat es einen eigenwilligen Charakter. Beide liegen auf einer leichten Anhöhe, eingerahmt hinten von Ginsterbüschen und Berberitzensträuchern, seitlich und vorne von Winterheide. Die hintere Kulisse bilden Sitkafichten und hohe Laubbäume. An den Seiten sind Zwergkiefern und Wildrosengebüsch angepflanzt. Vorne zur Straße hin ist eine größere Rasenfläche angelegt, die im Frühjahr von zahlreichen Krokusblüten belebt wird. Die ganze Anlage ist von einer niedrigen Hainbuchenhecke umgeben, und zum Schutz grenzt ein schlichtes Holzstakett, in Naturfarbe gehalten, die Anlage zur Straße hin ab. Den Eingang verschließt eine Kette aus dicken eisernen Gliedern.

Das Ehrenmal wurde am 18. November 1962 eingeweiht. Alljährlich zum Volkstrauertag und zu besonderen feierlichen Anlässen versammelt sich hier die Dorfgemeinde zum Gedenken und zur Kranzniederlegung, unter reger Beteiligung der Dorfbevölkerung und Teilnahme der örtlichen Verbände wie Feuerwehr, Schützengilde und Rotes Kreuz. Die Ansprache hält der Pastor der Kirchengemeinde Sehestedt.

Zur Entstehungsgeschichte des Denkmals ist folgendes zu berichten. Es ist sicherlich aufgefallen, dass das Ehrenmal erst verhältnismäßig spät errichtet wurde. Lange hat der damalige Bürgermeister Upmann den Gedanken mit sich herumgetragen, den Gefallenen eine würdige Gedenkstätte zu errichten. Es bestand schon auf gleichem Platz, nur auf kleinerer Fläche, ein wenig schönes Denkmal für die Opfer des l. Weltkrieges. Zunächst galt es, auf die verhältnismäßig vielen Vermissten Rücksicht zu nehmen, dann fehlte es wohl an der nötigen Entschlusskraft. Da ergab sich eine Möglichkeit durch den Ausbau der Landesstraße im Jahre 1959/60. Durch eine neue Straßenführung blieb in unmittelbarer Nähe des alten Denkmales ein größeres Stück Land übrig, das sich zusammen mit dem früheren Gelände für die Errichtung eines neuen Ehrenmales anbot. Da die Gemeindekasse die Finanzierung erlaubte, konnte man im Frühjahr 1962 endlich an die Ausführung des lange gehegten Planes herangehen.

Es wurden Verhandlungen mit der Steinmetzfirma Kolbe, Itzehoe, geführt und Entwürfe beraten. Man entschloss sich sehr rasch mit leichter Abänderung zur heutigen Anlage. Die gärtnerische Ausgestaltung übernahm der hiesige Gärtner Colmorgen. Am 19. Juli erhielt die Firma Kolbe durch Gemeinderatsbeschluss den Auftrag, bis zum Volkstrauertag Kreuz und Namenstein aufzustellen. Zuvor waren aber noch umfangreiche Erdbewegungen nötig. In freiwilligem Gemeinschaftseinsatz wurde noch vom Straßenbau übrig gebliebene Erde herangeholt und zur Erhöhung des Denkmalsplatzes aufgefüllt und planiert. Dabei waren in erster Linie die Mitglieder der Feuerwehr tätig. In zwei Tagen war die Arbeit geschafft. Vorher war das alte Denkmal gesprengt worden. Am 12. Oktober wurde das schwere Kreuz mit Hilfe eines Flaschenzuges an Ort und Stelle gebracht- Am 18. November wurde die Anlage durch Pastor Kahl, Sehestedt, feierlich eingeweiht. Es sind sechs Namen aus dem l. Weltkrieg und 18 Namen aus dem 2. Weltkrieg verzeichnet.

Das Kreuz trägt die Inschrift in Metallettern: Unseren Toten / 1914 - 1918 / 1939 - 1945